पहाड़ का सच

पहाड़ का सच

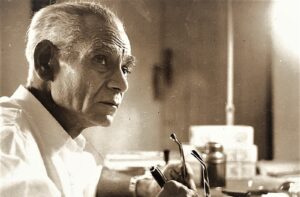

प्रसिद्ध हिन्दी कथाकार एवं निबंधकार यशपाल का जन्म 3 दिसम्बर 1903 को फिरोजपुर (पंजाब) में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल के भूम्पल गांव, हमीरपुर के रहने वाले थे। दादा गरदुराम विभिन्न स्थानों पर व्यापार करते थे और भोरंज तहसील के टिक्कर भारिया और खरवरिया के निवासी थे। पिता हीरालाल एक दुकानदार और तहसील क्लर्क थे। वह महासू जिले के अंतर्गत अर्की राज्य के चांदपुर गांव से हमीरपुर आये थे। उनकी मां उस समय फिरोजपुर छावनी के एक अनाथालय में पढ़ाती थीं। यशपाल के पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे और उनके पिता हीरालाल को जमीन के एक छोटे से टुकड़े और एक कच्चे घर के अलावा कुछ भी विरासत में नहीं मिला था। उनकी माता प्रेमादेवी ने उन्हें आर्य समाज का एक प्रतिभाशाली प्रचारक बनाने के इरादे से शिक्षा के लिए ‘गुरुकुल कांगडी’ भेजा।

यशपाल का बचपन ऐसे समय में बीता जब उनके फिरोजपुर छावनी शहर में कोई भी भारतीय बारिश या धूप से खुद को बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने छाता लेकर नहीं जा सकता था। गरीबी, अपमान और ब्रिटिश उत्पीड़न का दर्द उनके मन में भर गया। बचपन से ही उनके दिल और दिमाग में अंग्रेजों के प्रति नफरत की चिंगारी जलने लगी थी। वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पडे। 1921 में जब देश में असहयोग आन्दोलन चल रहा था तब यशपाल युवावस्था में थे। उनमें देशभक्ति और बलिदान की भावना पनपने लगी थी। उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया. लेकिन फिर उन्होनें महसूस होना शुरू होने लगा कि ऐसे आंदोलनों का भारत के गरीब लोगों और आम आदमी के लिए कोई मतलब नहीं है। इस असहयोग आंदोलन का ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने नेशनल कॉलेज, लाहौर में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी और यह राष्ट्रीय विचार का केंद्र था। वहां वो भगत सिंह, सुखदेव और भगवतीचरण वोहरा के संपर्क में आये। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए भगत सिंह की नौजवान भारत सभा के काम में सक्रिय हो गये। देश परिवर्तन का सपना देखने लगे और सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लग गए। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा किये गये लाठीचार्ज और लाला लाजपतराय की मृत्यु से सभी क्रांतिकारियों में क्रोध की लहर दौड़ गई। यशपाल ने सॉन्डर्स हत्याकांड की योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1929 में उन्होंने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम रखा, लाहौर की बोरस्टल जेल से भगत सिंह को छुड़ाने के प्रयास में भाग लिया और पुलिस बल के दो कांस्टेबलों की हत्या कर दी, जो कानपुर में उनके साथियों को गिरफ्तार करने आए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी, 17 वर्षीय प्रकाशवती से हुई, जो अपना परिवार छोड़कर उनके क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो चुकी थीं। उन्हें बन्दूक चलाने का प्रशिक्षण स्वयं चन्द्रशेखर आज़ाद ने दिया था।

1931 में इलाहाबाद में पुलिस के साथ एक सशस्त्र मुठभेड़ में चन्द्रशेखर आज़ाद शहीद हो गये। क्रांतिकारियों का यशपाल पर इतना भरोसा था, कि चन्द्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद यशपाल को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (HSRA) का कमांडर नियुक्त किया गया। इसी समय दिल्ली और लाहौर में दिल्ली और लाहौर षडयंत्र केस चल रहा था। इन मामलों में यशपाल मुख्य अभियुक्त थे, उनकी जानकारी देनेवाले को अंग्रेजों द्वारा 3000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन वह कई महीने फरार रहे और पुलिस की पकड़ में नहीं आए. अगले दो वर्षों में, यशपाल ने गुप्त रूप से कई स्थानों पर बम बनाने के लिए विस्फोटक तैयार किए। 1932 में जब वे इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के एक घर में छुपे हुए थे तभी उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया। मुठभेड़ में उनकी गोलियां खत्म हो गईं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे लाहौर षडयंत्र मामले में मुख्य आरोपी थे। केस सुरू हुए, परंतु उनके ख़िलाफ़ कुछ अन्य मामले पर्याप्त सबूतों और गवाहों के अभाव के कारण ख़ारिज कर दिये गये। अंततः उसे सशस्त्र मुठभेड़ के लिए सजा के रूप में चौदह साल के कठोर कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस समय वे केवल 28 वर्ष के थे।

उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे जेल में थे। जेल अधिकारी ने यशपाल को एक सरकारी पत्र दिया, जिसमें आंदोलन में उनकी सहयोगी प्रकाशवती कपूर ने यशपाल से शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी और इसके लिए यशपाल की सहमति मांगी। प्रकाशवती बहुत कम उम्र से ही यशपाल के काम से प्रभावित थीं। जेल मैनुअल में कैदियों के विवाह के संबंध में कोई नियम नहीं था, जिसके कारण ब्रिटिश अधीक्षक ने विवाह की अनुमति दे दी। पुलिस इतने खतरनाक कैदी को बिना हथकड़ी के शादी के लिए बाहर लाने को तैयार नहीं थी। और यशपाल हथकड़ी पहन कर शादी करने को तैयार नहीं थे. आखिरकार कमिश्नर खुद आए और जेल में ही शादी कराने पर समझौता हुआ। अगस्त 1936 को केवल एक गवाह के साथ बरेली जेल में शादी हुई। यशपाल ने शादी का पंजीकरण कराते समय अपना धर्म रेशनलिस्ट या बुद्धिवादी लिखने को कहा। शादी के बाद, दूल्हे को फिर से उसके बैरक में डाल दिया गया और दुल्हन डेंटल सर्जन के रूप में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कराची चली गईं। यशपाल-प्रकाशवती का जेल विवाह भारत के इतिहास में अपनी तरह की एकमात्र ऐसी घटना थी। इसकी अखबारों में भी बड़ी चर्चा हुई। इस हंगामे के परिणामस्वरूप, सरकार ने बाद में जेल मैनुअल में एक विशेष खंड जोड़ा, जिससे भावी सजायाफ्ता कैदियों को जेल में शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

कैद में उन्हें विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन और लेखन करने को खाली समय मिला। उन्होंने देश-विदेश के कई लेखकों का बड़े मनोयोग से अध्ययन किया। अपने कारावास के दौरान, यशपाल ने फ्रेंच, रूसी और इतालवी भाषाएं सीखीं और दुनिया की क्लासिक साहित्य पढे। उन्होंने जेल में ‘पिंजरे की उड़ान’ और ‘वो दुनिया’ लघु कहानियाँ लिखीं। उनके जेल अनुभवों पर आधारित पुस्तक ‘मैरी जेल डायरी’ यशपाल की महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह, लेनिन की राजनीतिक पद्धति और फ्रायड के मनोविश्लेषण जैसी परस्पर विरोधी विचारधाराओं तक पहुंचने, देखने और समझने की चिंता को दर्शाती है। यह उनकी रचनात्मक बेचैनी का प्रमाण है, जिस पर मात करके उन्होंने खुद को एक पत्रकार और लेखक के रूप में आकार दिया।

1937 में, भारत के होमरुल शासन शुरू होने पर कांग्रेस पार्टी ने सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया था। 1938 में जब पहली स्वदेशी सरकार बनी तो उन्होंने सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। गांधीजी के सत्याग्रह के दौरान जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया गया, यशपाल जैसे क्रांतिकारियों को मुक्त कराने के लिए लेकिन सरकार ने उन्हें सशस्त्र और हिंसक गतिविधियों को छोड़ने की शर्त रखी। यशपाल ने इस सरकारी शर्त को मानने से इंकार कर दिया। आख़िरकार, कारावास की अवधि समाप्त होने से पहले, 02 मार्च 1938 को उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके पंजाब प्रांत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लखनऊ जेल से रिहा होने के बाद यशपाल ने संयुक्त प्रांत की राजधानी लखनऊ में बसने का फैसला किया। उस समय उनके सामने रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या खड़ी थी। यशपाल और उसकी पत्नी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. जेल से छूटने के बाद वह किसी भी बड़े आदमी के दरबार में नहीं गये, जैसा कि उनमें से कुछ लोगों को उम्मीद थी। उनकी पत्नी और यशपाल मिलकर मिट्टी और कागज के खिलौने बनाते थे, उन्हें बेचते थे, सड़कों से सुतली इकट्ठा करते थे, उससे थैले बनाते थे, जूते की पॉलिश बनाते थे और उसे बेचते थे, और फिर अपने अल्प संसाधनों से एक घर किराए पर ले लिया।

कुछ महीने कठिन परिस्थिति में बिताने के बाद, नवंबर 1938 में, उन्होंने अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लिए और किराए के घर को कार्यालय में बदल दिया। क्रांतिकारी आंदोलन में काम करते समय, यशपाल के पास पहले से ही पत्रक छापने के लिए एक हाथ से चलने वाली मशीन थी। उसी से उन्होंने ‘विप्लव’ पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्रिका लोकप्रिय हो गई. प्रकाशवती जो अब डॉ.प्रकाशवती पाल थीं, उन्होंने ने ‘विप्लव कार्यालय’ से ही अपनी दंत चिकित्सा की प्रैक्टिस शुरू की। चूंकि उस समय बहुत कम महिला डॉक्टर थीं, इसलिए प्रकाशवती ने अपने क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की। कुछ समय बाद उन्होंने अपना पूरा समय यशपाल को समर्पित करने के इरादे से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी।

हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता के इतिहास में ‘विप्लव’ ने अभूतपूर्व एवं उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अपनी अपार लोकप्रियता के कारण, पत्रिका एक खुला मंच बन गई जहाँ कट्टर गांधीवादी, मार्क्सवादी और सामाजिक-राजनीतिक क्रांति के पैरोकार सभी एक ही स्थान पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। 1939 तक विप्लव इतना लोकप्रिय हो गया कि इसका उर्दू संस्करण ‘बागी’ भी आया।1940 में जब यशपाल बीमार पड़ गये तो पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी प्रकाशवती ने संभाली। इसी बीच उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। मुद्रण और प्रकाशन की कठिनाइयों, अंग्रेजों के प्रतिबंधों को देखते हुए उन्होंने सोचा, क्यों न अपनी रचनाएँ स्वयं ही प्रकाशित की जाएँ? उन्होंने और प्रकाशवती दोनों ने ‘विप्लव प्रकाशन’ शुरू किया। एक लेखक के रूप में यशपाल अधिक गंभीरता से लिखने लगे। एक क्रांतिकारी अब पूर्ण लेखक बन चुका था।

शेष आगे…………