– भारत के दोनों वीर सपूतों को पहाड़ का सच परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि

हरीश जोशी/अशोक डंडरियाल

पहाड़ का सच। आज हम दो प्रतिष्ठित भारतीय शख्सियत महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं। वे दोनों देश के ऐसे आदर्श पुरुष हुए जिनका नेतृत्व हमें संकटों से निपटने के तरीके बताता है।

सच्चे नेता सिर्फ़ अलग काम नहीं करते, वे चीज़ों को अलग तरह से करते हैं, खासकर संकट के समय में। विपत्ति हमेशा से सबसे बड़ी शिक्षक रही है, और कोविड-19 महामारी भी इसका अपवाद नहीं है। इस वैश्विक संकट ने व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को रणनीतियों पर पुनर्विचार करने, तेज़ी से अनुकूलन करने और नए समाधान खोजने के लिए मजबूर किया है। शुरुआत में अप्रत्याशित रूप से, नेताओं ने आगे आकर लचीलापन और प्रभावी संकट प्रबंधन के सबक दिए हैं।

आज ये अंतर्दृष्टि न केवल व्यवसायों को चुनौतियों का सामना करने के तरीके को आकार दे रही है, बल्कि यह भी कि वे नई दुनिया के लिए अपनी रणनीतियों को कैसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं। 2 अक्टूबर को जब हम भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित नेताओं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं, उनके अमूल्य नेतृत्व के पाठों पर पुनर्विचार करना ज़रूरी है, जो आज भी, खासकर संकट के समय में, प्रासंगिक बने हुए हैं।

गांधी का अहिंसा का दर्शन और शास्त्री का सादगी और सेवा पर ज़ोर, दोनों ही उद्देश्य और दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व करने के प्रमुख उदाहरण हैं। लोगों को एकजुट करने, मूल्यों को बनाए रखने और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने की उनकी क्षमता आज के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि आधुनिक चुनौतियों से निपटने में लचीलापन, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण हैं।

महात्मा गांधी की संकट में प्रभावी संचार की कला में निपुणता

नेताओं और संगठनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक संकट के समय स्पष्ट, प्रभावी और सहानुभूतिपूर्ण संचार का महत्व रहा है। गांधी भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को संगठित करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि वे एक प्रभावी संचारक थे। चाहे वह उनके भाषण हों जिन्होंने लाखों लोगों को सत्याग्रह (शांति के साथ संघर्ष) के लिए प्रेरित किया हो, या पत्र लिखने और बैठकें आयोजित करने की उनकी आदत के माध्यम से विश्व के नेताओं, वैज्ञानिकों, अभिनेताओं, लेखकों और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रभावित किया हो, वे जानते थे कि दुनिया भर में अपने संदेश को कैसे पहुंचाया जाए।

संकट के समय नेतृत्व करते समय प्रभावी संचार की कला में निपुणता नेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक बन गई है और गांधी का जीवन और कार्य ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं कि कैसे एक नेता को कठिन समय में अपने लोगों और संगठनों का नेतृत्व करने के लिए उनके साथ संवाद करना चाहिए।

संकट से लड़ने के लिए धैर्य बनाए रखना

महात्मा गांधी का कथन था कि अगर धैर्य का कोई मूल्य है, तो उसे समय के अंत तक कायम रहना चाहिए। एक जीवंत विश्वास सबसे काले तूफ़ान में भी टिका रहेगा ।

ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों ने नमक पर एक बेतुका कर लगाया था। गांधी इससे बहुत व्यथित हुए थे और इस नमक कानून को खत्म करने के लिए शांति पूर्ण आंदोलन करने का निर्णय किया। और उन्होंने इस पर अमल करके एक बड़ा बदलाव लाने की ठान ली। ऐसी स्थिति में, महात्मा गांधी ने धैर्य और अहिंसा का रास्ता चुना। दुनिया तब दंग रह गई जब महात्मा गांधी ने अपने हज़ारों अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा शुरू की, जिसमें 24 दिन पैदल लगे। दांडी मार्च या नमक मार्च के नाम से प्रसिद्ध इस यात्रा ने सचमुच भारत का इतिहास बदल दिया।

विरोध के इस धैर्यपूर्ण, अहिंसक तरीके ने वास्तव में लोगों की आत्मा को प्रज्वलित किया। इसने दुनिया को भारत पर नज़र रखने और अंग्रेजों की निंदा करने पर मजबूर कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि नमक सत्याग्रह ने एक उत्प्रेरक की तरह काम किया जिसने पूरे भारत में लाखों चिंगारी भड़का दीं। 80,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया और लाखों लोग पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए।

लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है

सबसे ज़्यादा उत्तेजक परिस्थितियों में धैर्य रखना, चाहे वह रोज़ाना मिलने वाले लोगों की भारी भीड़ हो, या फिर जिस विदेशी सरकार से उन्हें निपटना पड़ता हो, महात्मा गांधी से नेताओं के लिए एक बड़ी सीख है। महात्मा गांधी का जीवन यह दर्शाता है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक लक्ष्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। वह कड़ी मेहनत, गलतियों से सीखने और सबसे बढ़कर, धैर्य रखने में विश्वास करते थे।

अपनी बात पर अमल करना और उदाहरण प्रस्तुत करना

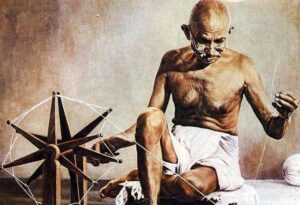

जब हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में तुरंत उनकी धोती और शॉल पहने छवि उभरती है। अपने पूरे जीवन में, उन्होंने अपने खान-पान और भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव को भी बदला। इससे उन्हें अपने संदेश को और भी प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने में मदद मिली। आज के नेताओं को किसी भी प्रकार की धार्मिकता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आप कहते हैं, उसका पालन करना उपयोगी होता है। भले ही सहानुभूति और मानवीय जुड़ाव जैसे शब्द दूरस्थ कार्य संस्कृति में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन कार्यस्थल के व्यवहार में इनका वास्तव में उदाहरण और अभ्यास होना चाहिए।

उन्होंने एक बार कहा था, “खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सबमें सामंजस्य हो।” ऐसे समय में जब व्यवसायों को आर्थिक संकट से निपटने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, गांधी के ज्ञान भरे शब्द पहले से कहीं ज़्यादा व्यवहारिक लगते हैं।

लाल बहादुर शास्त्री एकीकृत शक्ति बनना

पूर्व प्रधानमंत्री बहुत कम समय के लिए ही पद पर रहे, लेकिन इसने उन्हें प्रभाव छोड़ने और उदाहरण स्थापित करने से नहीं रोका। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ़ इसलिए कि आप किसी संगठन के प्रमुख हैं, आपको किसी चीज़ या हर चीज़ का हक़ नहीं मिल जाता।

शास्त्री इसी बात में विश्वास रखते थे और अपने मंत्रालय में सभी के साथ समान व्यवहार करते थे और संकट के समय सभी को एकजुट रखते थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु और पड़ोसी देश के हमले के बाद, देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी। उन्होंने ही इस संकट को संभाला और सभी को एकजुट किया। उन्होंने सैनिकों में भारत की रक्षा के लिए उत्साह भरने हेतु जय जवान जय किसान का नारा दिया और साथ ही किसानों को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित किया।

आगे बढ़े और नेतृत्व किया

1946 में कांग्रेस सरकार के गठन के समय शास्त्री ने देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया और बाद में गृह मंत्री के पद तक पहुचे। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों का कार्यभार संभाला । रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री। एक रेल दुर्घटना, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, के बाद उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। संसद और देश ने उनके इस कदम की बहुत सराहना की।

गृह मंत्री के रूप में, लाल बहादुर शास्त्री को कई समस्या निवारण मिशन सौंपे गए, जिनमें असम में सुलग रहे विवाद, पंजाब में संकट, तत्कालीन मद्रास राज्य में बढ़ती भाषाई शत्रुता से निपटना और निश्चित रूप से, ‘1962 में चीनी आक्रमण की अवधि में आपातकाल के कार्यान्वयन का प्रबंधन’ शामिल था।

संकट के समय में आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए जाने जाने वाले, शास्त्री चुनौतियों से कभी नहीं भागे और हमेशा उनका दृढ़ता और दृढ़ता से सामना किया। जब भारत में खाद्यान्न की कमी थी, तब शास्त्री ने भोजन में कटौती करने का सुझाव दिया, तो उन्होंने दो भोजन छोड़ दिए, जबकि उन्होंने दूसरों को एक भोजन छोड़ने का सुझाव दिया। इसी प्रकार, उन्होंने कभी भी विलासिता के विचार को बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि वे स्वयं को ‘सरकारी कर्मचारी’ मानते थे। उन्होंने अपने परिवार के दबाव में एक कार लोन पर खरीदी, लेकिन इसके अलावा, उन्होंने एक सादा जीवन जिया और अपने वचनों पर अडिग रहे। (साभार)